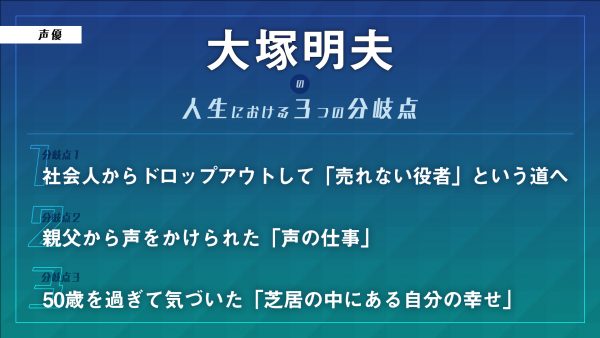

声優・大塚明夫の人生における「3つの分岐点」|“素晴らしい役者”より“メシが食える役者”を目指した若者が50歳を過ぎて気づいた“芝居の中にある自分の幸せ”【人生における3つの分岐点】

今、エンタメ業界の最前線で輝く人気声優たち。

そんな彼ら、彼女らが、どのような人生を歩み今に至っているのか、その人生にはどんな分岐点があったのか。「もし聞けたら聞いてみたい!」と思う方は少なくないのではないだろうか。

TVアニメやゲームのキャラクターボイス、吹き替えやナレーションに留まらず、アーティスト活動やテレビ出演など活躍の場を広げている「声優」という職業。近年、その規模も熱量も爆発的に拡大している。

そこでニコニコニュースオリジナル編集部では、人生における「3つの分岐点」と題し、人気声優たちが辿ってきたターニング・ポイントをトコトン掘り下げるテーマの連載企画をスタート。

今の自分を形成するうえで大きな影響を及ぼした人物や出来事は?

声優人生を変えてくれた作品やキャラクターとの出会いは?

など、人気声優たちの人生における分岐点に迫っていく。

記念すべき第1回となる今回は、大塚明夫さんにインタビューを実施。

会社務めから役者の道へ踏み出したきっかけや声の仕事に出会っての変化、そして50歳を過ぎて気づいた“芝居の中にある自分の幸せ”など、大塚明夫さんの人生における分岐点をお聞きした。

“素晴らしい役者”より“メシが食える役者”を目指していた若者が、「楽しく芝居ができればいい」と、演じることに一番の楽しみを見出すようになったのはなぜなのか。そして今後どのようにお芝居に向き合っていきたいと考えているのだろうか。“声優・大塚明夫”の人生に迫るロングインタビューをお届けしていく。

また、来週には連載第2回の三森すずこさん、再来週には連載第3回の中田譲治さんへのインタビューを掲載予定。3週連続で人気声優たちの人生における分岐点に迫っていくので、合わせて楽しんでもらえれば幸いだ。

分岐点1:社会人からドロップアウトして「売れない役者」という道へ

──本日は「人生の三つの分岐点」というテーマでお話をうかがって行きたいと思います。早速ですが、大塚さんの声優人生において、最初の分岐点、ターニング・ポイントと呼べる出来事はなんでしょうか?

大塚:

「役者として立とう」と思ったときが、やはり最初の分岐点ですかねえ。

──著書の「声優魂」によると、役者としての第一歩は、23歳のときに文学座の研究所(文学座附属演劇研究所)の門を叩かれたことだったそうですね。

大塚:

はい。当時はトラックドライバーをやっていて、毎月安定してお給料をいただける環境ではあったのですが、あるとき、「ちょっと待てよ?」と。このままこの仕事を続けていても、歳を取ったとき、同じように働き続けるのは難しいのではないかと考えるようになったんです。

この仕事は僕が稼いでるんじゃなくて、僕の持っている車の免許証が稼いでいるようなものじゃないか。若くて元気なうちはいいけれど、これから先はどんどんきつくなっていくな……と。そんな想いがあって、活路を見出したい気持ちになりまして。

それともうひとつ大きかったのは、当時の自分は若かったので、毎日の生活がルーティーンになっていることに退屈してしまっていたんですよ(笑)。そういったモヤモヤを解消したくて、月給のもらえる社会人からドロップアウトして、「売れない役者」という道にあえて進んでみてしまったんです。

──仕事を辞めて新しいことを始める……なぜそこで「役者」という道を選んだんでしょう。

大塚:

それまでずっと中途半端に生きていたもので、選択肢が多いわけでもなく。その限られた選択肢の中で、乾坤一擲、夢があるほうに進もう。そう考えて、何の根拠も手掛かりもなく、この世界に足を踏み入れてしまった。

お袋とは「30歳で目処がつかなかったら辞める」という話をしていたんですけど、「目処は付くはずだ」という、不思議な自信がありました。とはいえ、自分の経験を元に、「みんなも夢を持とう!」とは決して言えないですね。

──役者という職業に夢を見てはいけないと。

大塚:

僕がやってこれたのは運の良さが非常に大きいと思いますから。役者の道を選ぶのはギャンブル。それも、10万円とか20万円とかの小さな金額じゃなく、人生を丸ごと張ってしまう危険なギャンブルです。

僕の場合はコツコツやることで成功するような選択肢が限られていたから、危険な道を選ぶ踏ん切りが付いたんですよね。

──文学座を選ばれた理由はなんだったのでしょう?

大塚:

当時の文学座は、『太陽にほえろ!』だとか、そうした有名作品に出演するための登竜門的なイメージがあったんです。

若い役者志望なら、文学座か無名塾のどちらかに入らねば、みたいな空気があったんですよ。たとえば松田優作さん、中村雅俊さん、渡辺徹さんが文学座を経て、ドラマや映画で活躍されていました。

おそらく制作サイドに、「文学座にいる若い役者なら、それなりにお芝居ができるだろう」みたいな判断があったのでしょうね。

──なるほど。役者を志すうえで文学座に入ることがある種の王道であったんですね。

大塚:

ええ。そういう場所にいた方がいいと判断するくらいの頭は当時の自分にもあったので、受けてみたら、上手いこと潜り込むことができた。……まあ、そこから一年芝居を教わって、「はい、卒業です!」で話が終わってしまったので、困ったのですが(笑)。

文学座に行けばなんとかなる……そんな、今にして思えば浅はかで、非常にちゃらい考えで踏み出した第一歩でした。

とにかく役者でメシが食えるようになりたかった

──ゼロから芝居の勉強を始める立場だった大塚さんにとって、高校演劇や大学演劇で経験を積まれた方々に囲まれての、文学座での日々はいかがだったのでしょう?

大塚:

それまでまったく芝居に縁のない世界にいたものですから、芝居が楽しくてしょうがなかったです。

──楽しい、ですか。それは役を通じて、何か自己解放ができるような感覚があったとか?

大塚:

今になって思えば、「役を通じての自己解放」や「自分とは違う人間になれること」に魅力を感じていたのかもしれません。でも当時は、とにかくただただお芝居をするのが楽しかった。

お芝居とは分析していくと、つまるところ「ごっこ」じゃないですか。大の大人が真面目にやるわけですけれど、それでも「ごっこ」である。幸いにも僕にとっては「ごっこ」が面白かったので、夢中になっていったんです。

──トラックのドライバーから役者ですと、やることから周囲の環境まで大きく違いますよね。

大塚:

それはもう。トラックドライバーの仕事では、当然ですが仕事中は基本的にひとり。職場は年上の人ばかりでした。

そんな毎日を過ごしていた人間が、同世代の人間が集まって「ごっこ」遊びをする。ものすごい変化でしたし、本当に楽しく刺激的な日々でした。

──そんな刺激的な文学座の研究生を経て、こまつ座に所属されます。こまつ座は故・井上ひさしさん主催の劇団ですが、次の進路としてここを選ばれたのには、どのような理由が?

大塚:

こまつ座の前に、亡くなられた賀原夏子さんが主催されていた、劇団NLTというフランス喜劇を主に上演する劇団に入れていただいたんです。

ちょうどそのときに、こまつ座の旗揚げ公演がありましてね。雑務をしてくれる、若いお手伝いのアルバイトを探していたようで。

で、井上ひさしさんの次女の綾さんが文学座の同期だったもので、「やってくんない?」と。「手伝ってよ」「いいよ」と、軽い気持ちでもぎりの手伝いをしたり、パンフレットに入れるチラシの折り込みをしたりしていたんです。

──臨時のお手伝いとして声をかけられたと。

大塚:

ええ。ですが、そうこうしているうちに、NLTよりこっちの方がどうやら楽しそうだなと。それでNLTには謝って、こまつ座のでっち働きのようなものになりました。

──今、さらりとお話になられましたが、大きなご決断ではないでしょうか。こまつ座のどこに強く惹かれたのでしょう?

大塚:

ひとつあったのは、そこで舞台の制作に触れたことですね。稽古場にはそのときはまだ顔を出していなかった気がしますが、集まってくるお客さんや、関わっているスタッフのひたむきな感じ……旗揚げ公演だから、いろんな想いが詰まっていたりするわけですよ。その中にいるほうが、ワクワクできた。

──当時のこまつ座は平田満さん、石田えりさん、夏木マリさんといった、のちに錚々(そうそう)たるご活躍をされる役者の方々が関わってらっしゃいました。

大塚:

そうなんですよ。そういった人たちを稽古場で観ているとね、やっぱり上手い下手じゃない、何か言い表せないものがあったのを覚えています。

今、名前を出されたような方々とは違う、メディアであまり活躍されていない役者の中にも、芝居の上手い人は沢山いるんです。でも、何かが違う。その違いはなんなのか、常に研究しました。

──それはどういうところが具体的に違ったのでしょうか?

大塚:

たとえば……先輩から言われたことがあるんですよ。「貧乏はいいけど、貧乏臭いのはダメだよ」と。

その言葉をどう自分の中で噛み砕くのか、当時はずっと考えていました。お金がないときに「貧乏臭いのはダメだ」と言われても、「しょうがないじゃないか、実際貧乏なんだから!」と思ってしまうでしょう?(笑)

──ですよね(笑)。

大塚:

でも、それで終わりにはできない。そこに向き合う戦いはやりました。ちょっと良い値のものを、見栄を張って身につけたり。

あとはそう……なるべくお金のことを考えないようにしたり。お金のことを考えているんだけど、そのことはまわりに悟られないようにしよう! と。

──それはつまり、舞台に立っていないときでも素の自分を見せきらない、一枚皮を被って生きているような感覚でしょうか?

大塚:

ああ、それはあるかもしれないですね! ただ、そうした行動をすることが役者として正解だったのかどうか……。

僕の場合は素晴らしい役者になるのか、メシが食える役者になるのかという選択肢があるとしたら、メシが食える役者になりたいと思っていたので、そういうことは大事にするべきかなと思ったんです。

──素晴らしい役者よりもメシが食える役者……ですか。

大塚:

ええ。お金を払う人にとって、貧乏臭い人に払うのは嫌なのかもしれないな、と。「みんな、この人にお金を払ってるんだな!」みたいな安心感が求められるのかもしれないと思って、できる範囲で身綺麗にしたりしていました。

あと、仲間と飲めばちょっとだけ多めに出そうという素振りを見せたりね。あくまで、素振り(笑)。つまらないことですけど、そういうのが意外に大切なんじゃないかという気が当時はしていました。

もちろん、演者として優れていることへの憧れも人一倍ありはしたんです。でも、メシが食えないのは嫌だったんですよ。胸を張って「自分は役者だ」と言えないような気がして。

とにかく役者でメシが食えるようになりたかったですね。それはもしかしたら、一度社会の、世の中の水を飲んでいるから余計にそう思ったのかもしれないですが。

分岐点2:親父から声をかけられた「声の仕事」

──では、2つ目の分岐点についておうかがいさせてください。

大塚:

それ以降、分岐していない気もするんですけれど……そうだなあ。僕は吹き替えから声の仕事に入ったんですけれど、そういう意味では、亡くなった親父(大塚周夫さん)が、「お前、声の仕事をやってみるかい?」と聞いてきたときが、あえて挙げるなら第二の分岐点かなあ。

厳密にいえば「分岐」したわけじゃないんだけれど、役者として違う道が僕の中で生まれた瞬間でしたね。

──大塚周夫さんから声のお仕事の話があった際、役者としてはどのような活動をされていたのでしょう。

大塚:

こまつ座に入ってから、お芝居ばかりやっていたわけですけれど、お芝居をどれだけがんばってもお金は儲からなかったんです。持ち出しばっかりで。

たとえば、こまつ座の旅公演というのがあって、半年ほど各地でお芝居をやる。そうすると、1日5000円しか支払われないとしても、旅のあいだは少なくとも飯は食わせてもらえるな、みたいな。

ヒリヒリするけどフワフワした、楽しい時期だったので、先のことをそんなに考えずに夢中でやっていたんですが、あるとき親父が「お前、声の仕事をやってみるかい?」と聞いてきた。

──当時、声のお仕事に誘われて、実際に声のお仕事をしてみてどうでしたか?

大塚:

「こんなに素敵な仕事があるのか」と思いました。

当時、芝居では食えないから、寒風吹きすさぶ時期や、太陽に炙られる時期も、朝の8時から夕方の5時まで外で肉体労働のアルバイトをしていたんです。

それでいただくお金と同じくらいのお金が、当時、新人としてスタジオに行って、空調の効いたところで汚れもせず、汗もかかず、セリフを言うだけでもらえた。当時の自分にとってものすごい体験でしたね。

──大塚さんが目指していた「メシが食える役者」にも近づいたように思えます。

大塚:

だからこそ「また呼ぼう」と思ってもらえるように頑張りました。生活がかかってましたからね。