『タッチ』ヒロイン・浅倉南に日髙のり子が声優デビューから1年で抜擢された理由――声優経験ナシのアイドル歌手が国民的アニメのヒロイン役を次々と射止めた半生を語る【人生における3つの分岐点】

「声優に向いてるんじゃないんですか?」

誰かのふとした一言が、その後の人生を決定づけることがある。

この言葉がなければ、「南を甲子園に連れてって」は、彼女の声で演じられることはなかった。

ニコニコニュースオリジナルで連載中の、人気声優たちが辿ってきたターニング・ポイントを掘り下げる連載企画、人生における「3つの分岐点」。

大塚明夫さん、三森すずこさん、中田譲治さん、小倉唯さん、堀江由衣さん、ファイルーズあいさん、石原夏織さん、三石琴乃さん、平野綾さんに続き、今回は日髙のり子さんにインタビューを実施した。

日髙さんが演じるヒロイン達と共に、青春時代を過ごしたというファンはきっと多いことだろう。

冒頭で紹介した『タッチ』のヒロイン・浅倉南のセリフは、そのフレーズを聞いたことがない人を探すほうが難しいのではないだろうか。

今日では、人気声優として知られる日髙さんだが、意外にもメジャーデビューは声優としてではない。

松田聖子さんといった存在と同時代のアイドル歌手としてデビューし、まさにアイドルとしての活動に邁進していたのだ。

しかし、そうした日々で試行錯誤を重ねる日髙さんの胸にあったのは、子供の頃から抱いていた「いつかお芝居の道で生きていきたい」という願いだった。

本記事では、お化粧の仕方も知らなかったという彼女のアイドル歌手時代の葛藤や、声優という職業との出会い、そしてこれまで培ったすべてを注ぎ込んだという『サクラ大戦3』ヒロイン・エリカ役をオファーされたときの今だからこそ語ることができる当時の心境まで話していただいた。

日髙のり子さんの半生に迫るインタビュー、ぜひ最後まで楽しんでいただければ幸いだ。

文/前田久(前Q)

編集/田畑光一(トロピカル田畑)

撮影/かちゃ

――『天職は、声優。』拝読しました。濃密な内容で、ゲストとして寄稿されているみなさんも豪華ですし、それぞれの方ならではの日髙さんへの感謝の気持ちや愛情がうかがえて、とてもおもしろかったです。

(画像クリックでAmazonへ)

日髙:

ありがとうございます。すごく一生懸命書いた本なんですけど、ページが限られていると、書けなかった作品があって、読んでくださった方から「あの作品の話も読みたかったです」なんて感想も結構いただいたりして(笑)。「本を書くのって、やっぱり難しい!」という気持ちになりました。

――ファンであればあるほど、どうしても欲張りになってしまうものですから。印象に残る役を数え切れないほど演じておられますしね。そんな選ぶ苦労のお話をうかがったあとに恐縮ですが、今日も「人生の3つの分岐点」というテーマで、3つの出来事を選んでお話しいただければと思います。よろしくお願いします。

日髙:

いえいえ。よろしくお願いします!

■分岐点1:『ふたごのモンチッチ』で歌手デビュー

――では、さっそくですが、日髙さんにとっての、人生の最初の分岐点はどこになるのでしょうか?

日髙:

「歌手としてデビューしたこと」だと思うんですね。私はそもそも俳優になりたかったんです。それで小学生の頃に劇団に入って、少年ドラマや特撮ものに出たり、舞台に出演していたんですけど、そこに『ふたごのモンチッチ』というアニメーションの主題歌を歌う仕事が入ったんです。

その後もモンチッチと一緒に各地でのイベント出演を重ねていたら、レコード会社の方が、「アイドルでデビューしない?」と話をしてくださったんですよね。

――いきなり大きなチャンスが。

日髙:

でもその頃の私は、ドラマや舞台の仕事と同じで、劇団の仕事のひとつとして『モンチッチ』の主題歌をうたっただけで、お芝居の道で生きていく思いが強く「私は女優になりたいので、そのつもりはありません」って、一度お断りしました。

そうしたら、レコード会社の方に「じゃあ、何をやりたいの?」って聞かれたんですよ。

――なんとお答えになったんですか?

日髙:

「舞台をやりたい」とお話しました。すると、その方が西友ファミリー劇場という、夏休みのミュージカルの仕事をくださったんです。『ぼくのピエロ』という、草鹿弘先生の『翔べ イカロスの翼』が原作のミュージカルでした。サーカス団で育った娘役で入れていただいて、ソロの曲も一曲貰って、「舞台をやりたい」という願いが叶ったんです。

――あっという間の展開ですね。

日髙:

その方が、「君みたいな新人の子がいきなりドラマでいい役を貰ったりするのは難しいんじゃないかな。それよりはまずアイドルでデビューして、歌で全国の人に名前を覚えてもらったほうがいいんじゃないだろうか?」とお話をしてくださって。ミュージカルの仕事を通じてかなりの信頼関係が築けていたこともあって、その方がおっしゃるならそうかもしれない、と素直に思えたんですね。

ならば、チャレンジしてみようかな、と。そんな気持ちで、遠くの目標に女優を置きながら、まずは歌手としてデビューすることにしたんです。

両親が反対してましたし、自分としては大きな決断でしたね。

――児童劇団に入れてくださるようなご両親だと、ご理解がありそうなものですが。

日髙:

児童劇団に入ってちょこちょこお仕事をするのは、うちの両親からするとクラブ活動みたいな感じだったみたいです。でもレコード会社からのデビューとなると、まさに運命が変わる感じがあるので、両親からすると引いてしまう感じだったんですよね。

でも、小学校4年生……10歳くらいからずっと児童劇団にいて、その頃にはもう高校3年生、17歳くらいになっていたんです。同じ舞台に出ていた仲間たちは劇団から巣立って、どんどん世の中に出て行っていました。

大場久美子ちゃん、三原順子(現:じゅん子)ちゃん、あと浜田朱里ちゃん。そうした子たちの活躍を、ひとり見守っているような状況で、私が彼女たちをうらやましいと思っていることも母はわかっていたので、レコード会社の方がいい人だとわかると、「お任せします」となったんです。でも最初のうちはとにかく、家族全員、ただただびっくりでした。

――でも無事説得に成功されて。

日髙:

そうなんです。でも、デビューが決まって劇団を辞める形になったら、今度は劇団の先生がうちに訪ねてきて、「本当に辞めちゃうの?」と私の母に言ったみたいで。

――なんと。それは後ろ髪を引かれますね……。多感な10代の7年間を一緒に過ごされたとなると、劇団のみなさんはもう、第2の家族くらいなお気持ちだったのでは。

日髙:

そうなんです。私の性格もよくわかってくれていて、だからこそ訪ねてきてくださったんだと思います。でもそのときは母も、もう気持ちが固まっていたので、「のり子のチャレンジしたいという思いを先生も汲み取ってあげてください」みたいな話をしてくれたそうです。

そうした引き留めてくれる人がいたことも含めて、すっごく大きな決断のタイミングだったと思います。

■見かねた他事務所のマネージャーがアドバイスを「顔の産毛は剃りなさい」

――アイドル歌手として一歩を踏み出されてからの日々は、いかがだったのでしょう?

日髙:

ソニーからデビューしたんですけど、同期の仲間たちがそれこそ渡辺プロだとかジャニーズ事務所とかそういうプロダクションに所属している中で、私だけレコード会社の宣伝部の預かりという形でデビューしたんですよね。

――当時の芸能界では例外的な立ち位置だった?

日髙:

そうです。でも、だからこそ逆にすごく伸び伸びとやらせていただいて。『レッツゴーヤング』【※1】と『たのきん全力投球』【※2】と『オールナイトニッポン』【※3】、この3つの素晴らしいレギュラーの仕事をやらせていただく以外は、わりとのんびりと過ごしていました。他の同年代のアイドルのみんなは、忙しそうにしてたのに(笑)。

※1 『レッツゴーヤング』

NHKの日曜午後6時台に1974年から12年に渡って放送された、ティーンエイジャー向け公開音楽バラエティー。キャンディーズをはじめ、ピンク・レディー、狩人、榊原郁恵、石野真子など、その時々のトップアイドルが司会を務め、ゲストにも人気アイドルや来日した外国人アーティストが数多く出演。番組は爆発的な人気を誇った。日髙は番組内で結成されたグループ「サンデーズ」の一員として、1981年から1982年前半期にかけて出演。サンデーズのオーディションはアイドルの登竜門と呼ばれた。

※2 『たのきん全力投球』

たのきんトリオ(田原俊彦、野村義男、近藤真彦によるグループ)を企画のメインに据え、共演者やゲストを交えてコント、歌、クイズなど披露するバラエティー番組。1980年から1983年にかけてTBS系列で放送された。

※3 『オールナイトニッポン』

『笑福亭鶴光のオールナイトニッポン』。現在も続くニッポン放送の深夜の人気ラジオ番組「オールナイトニッポン」の歴史を代表する人気番組のひとつ。11年9ヶ月の放送期間は、「ナインティナインのオールナイトニッポン」に記録を抜かれるまで、「オールナイトニッポン」枠の最長連続記録だった。

――自分だけが置いていかれたようで、焦りはありました?

日髙:

同じ番組で仕事をしていた人たちが、一人ずつ先にデビューしていく。そのとき、「こんなに私はゆとりがあっていいのかな?」とは感じていました。でも、きっと違う目線でのタレントとしての育て方をしていただいていたんでしょうね。

「もう一度・ブラックコーヒー」という曲でデビューしたんですけど、そんなにヒットしなくて(苦笑)。

そこでアイドルとしてやっていける自信がなくなっていたし、続けることに迷いも出てきたんです。

私は「演技をやりたい」と話していたので、それをきっかけに、「うちはレコード会社だからそういうフォローはできないんだけど、事務所を紹介してあげる」といわれて、事務所に初めて所属することになったんです。

――そこでようやく、一般的な芸能活動の形に。

日髙:

ただ、その前からいろいろな事務所の方が気にかけて、あれこれと教えてくださってはいたんですよ。

――えっ。どういうことですか?

日髙:

ソロで歌うときは、アップを抜かれることが多いので、振り付けが大きいとカメラに入らないんです。

それを教えてくれたのは、サンデーズの同期だった堤大二郎さんのマネージャーさんだったんです。面白いですよね、そういうことを他の事務所の方が教えてくれるなんて。

――厳しい昭和の芸能界で、同業のライバルなわけですものね。

日髙:

でもほかにも、私、ほんっとに自然なままデビューしちゃったので、お化粧の仕方どころか、顔の産毛をちゃんと剃ることすら知らなかったんですよ(笑)。そうしたら『たのきん全力投球』で、共演者の松本伊代ちゃんのマネージャーさんが、「顔を剃った方がいい」と教えてくださって。あまりのことに、見るに見かねてかもしれないですけど(笑)。

――素敵な話です。

日髙:

当時の芸能界ってすごく厳しそうなイメージがあるかもしれないですけど、私としてはそんなふうに、暖かい感じでした。

私のデビューが遅くて、年齢がまわりのアイドルのみんなよりも少し上だったので、グループの中で女子のリーダーみたいな感じだったんです。それで面倒を見たり、相談に乗ったりしているのを見ていた、まわりのマネージャーさんたちが支えてくれた面もあったのかもしれません。

理由はどうあれ、私はそんなことが、強く印象に残ってるんですよね。

――日髙さんに新人のころに優しくしていただいて、恩を感じておられる方は声優業界にとても多い印象があります。それはもしかして、ご自身がそのころ、他の事務所の方に優しくしてもらったことが影響していますか?

日髙:

あるかもしれません。松田聖子ちゃんも、私がサンデーズに入った頃、『レッツゴーヤング』の司会で「何か困ったことがあったら……」って、電話番号を渡してくれたんです。

――もう髪型が「聖子ちゃんカット」として大ブームになっているようなころですよね。すごい。

日髙:

アイドル歌手同士って、楽しかったんです。もちろん、普通の学校と同じように気が合う人、合わない人はあったような気がしますが……それでも楽屋では、みんなでおしゃべりしたり、ずっと明るい雰囲気が続いていたので。

■第2の分岐点:古本屋で見つけた本がきっかけで声優デビュー

――話を本筋に戻させていただくと、歌手としてデビューされたものの、その道で壁を感じられて、原点に立ち返ってお芝居をやるためにあらためて事務所に所属された。

日髙:

そうです。ただ、そういう目標があったものの、すぐには上手くは行かなかったんです。

レコードデビューするとき、「芸能界で本気でやる」と宣言して、それまで通っていた短大を中退してしまったことで、両親と揉めていました。

それもあって、「これからは歌じゃなくて、お芝居を頑張りたい」と思っても、まずはなんとか、今、この場で生き残っていかなければならないという思いもあったんですよね。

――ご自身で退路を断っておられたんですね。それで、どう行動されたのでしょう?

日髙:

テレビ番組のレポーターをやったり、萩本欽一さんが大好きだったので、萩本さんの番組に出るためにオーディションを受けて、番組に出てみたり、目の前に来る仕事をどんどんやっていきました。ラジオもそのひとつでしたね。どんどんチャレンジして、芸能界のお仕事を増やしていきました。

――すごいバイタリティです。

日髙:

でも、そうやって仕事が軌道に乗っていくと、なかなか本来の目標だった役者の道に戻れないんですよね。

――どういうことでしょう?

日髙:

新人タレントがドラマに出たいとなったら、「スケジュールはこの一週間全部空いているので、お願いします」という感じじゃないと、事務所も売り込めないんです。

レポーターだとかラジオだとか、ちょこちょこと仕事でスケジュールが埋まっているような状態だと難しいと。

そう言われてがっくりうなだれていたとき、出演していたラジオに「声優に向いているんじゃないんですか?」というお便りをいただいて。

そこで「声優になったら、セリフがしゃべれる。お芝居ができる!」と思ったのが、声優のオーディションを受けようと思ったきっかけなんです。そして「声優になったこと」が、人生の第二の分岐点ですね。

――そのファンの方、素晴らしい後押しをされましたよね。

日髙:

……ただ、実は『レッツゴーヤング』に出演が決まる前に、一度声優デビューの話もあったんですよ。

――ええっ!?

日髙:

さきほどお話した、私のアイドルデビューのきっかけになった、『モンチッチ』を歌わせてくれた方は、そもそもアニメ関係の仕事をされていたんです。

だからデビューの前に、アニメに出そうと考えてくれていたみたいで。『ニルスのふしぎな旅』のアフレコを見学させてもらったりしていたんですよね。

でも私、そのお便りをいただいたとき、必死すぎて過去のアイドルデビューのときのそんな話はすっかり忘れていたんです(笑)。

――もしそこでデビューしていたら……歴史のifですね。

日髙:

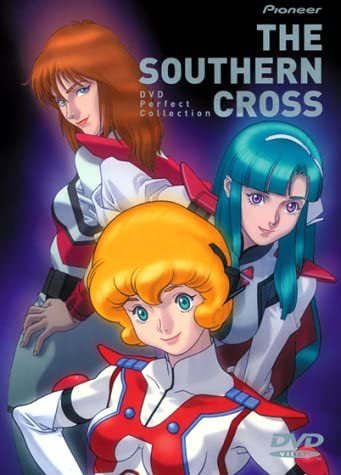

初めてのアニメ出演は、オーディションを受けて、『超時空騎団サザンクロス』でデビューすることになりました。その経緯も不思議で、まず当時の事務所のマネージャーさんが、古本屋さんで『日本音声製作者名鑑』を見つけてきたんです。

(画像はAmazonより)

日髙:

アニメや外画の吹き替えといったいろんな音響仕事のディレクターをしている人の名前と連絡先が載っている本なんですけど、マネージャーさんは私が「声優になりたい」と言ったときに、「気持ちはわかるし、叶えてあげたいと思うけどツテがないから、どうしたらいいか。即答はできない。ちょっと待っててね」といっていたんですね。

それが、「ちょっと待っててね」からすぐ、「いいもの見つけちゃった!」とその本を持ってきて。向こうは興奮していたんですけど、私は冷めてましたよ。「へ、へえー……」みたいな(笑)。

――ようするに、ちょっと専門的な電話帳でしょ? みたいな……(笑)。

日髙:

そうそう(笑)。でも彼が、その本のみなさんの経歴を拝見して、私に合いそうな作品を手掛けている複数の方のところに、私がラジオでしゃべっている録音テープと、履歴書を送ったんですね。そこから3ヶ月くらいで、『サザンクロス』の役が決まりました。

――うわ、すごい。

日髙:

なかなかない話だと思うんですよね、「古本屋さんで見つけた本から、私の声優活動は始まった……」なんて(笑)。

――他にそうした方にお会いしたことは、たしかにないです。

日髙:

余談ですけど、萩本欽一さんの番組への出演も一般公募からですからね(笑)。

マネージャーさんから一般公募を受けるようにいわれたとき、びっくりしちゃって。「え!? 『レッツゴーヤング』でデビューしてるのに、一般公募から!?」と。萩本さんの番組に出たいと相談したら、「任せておけ!」なんていってたのに。でも、「ごめんね!」のひとことでした(笑)

――そんな軽い調子で(笑)!?

日髙:

マネージャーさんもまだ若かったので、共に経験値を積んでいったところがありました。ともあれ、その萩本さんの番組のときのことと比べたら、『日本音声製作者名鑑』を見つけてきたのは、少し成長している感じですよね。

――『サザンクロス』は大ヒットした『超時空要塞マクロス』のシリーズ作ですから、決まった作品もビッグタイトルですね。

日髙:

運が良かったのは、歌える人を探していたところですね。

『サザンクロス』ではサントラの中に入っているイメージソングをキャラクターとして歌いました。

その役は3ヶ月の出演。その後すぐに『よろしくメカドック』のオーディションに受かって、これが6ヶ月続いて、その次はもう『タッチ』の浅倉南だったんです。

だから、本当に音響監督名鑑を手に入れてからはすごくスピーディな展開でしたね(笑)。

■キャラクターソングの歌い手として

――声優としてのお仕事がスムーズに始まった理由は、ご自分としては今、どう分析されていますか?

日髙:

歌の仕事をもともとやっていた人が当時は珍しい感じだったのと、それこそ『モンチッチ』の方が最初に声優として売り出すことも考えるくらい、声の仕事に向いていたのがラッキーだったのかなと思っています。

だから声優になってからもずっと歌はついてきて、『サザンクロス』のあとも、『メカドック』もイメージソングがサントラに入っていたし、『タッチ』では挿入歌を歌わせていただいて、その流れで『らんま1/2』でキャラソン全盛期の世界に入っていく……。

――『らんま1/2』はアニメの90年代以降のキャラクターソング展開のパイオニアにあたるタイトルですものね。なるほど。

(画像はAmazonより)

日髙:

そんなこともあって、歌手デビューしていたことの意味も、声優になったことであらためて考えちゃいましたよね。そういう経験をしていたことが、次の段階に進んだときの自分をサポートしてくれた。

『レッツゴーヤング』の放送が終わる80年代の半ば頃には、アイドル業界では21歳くらいで「おばさん」と呼ばれていました。

でも声優だと21歳ってかなり若手で、アイドル的な扱いをまた受けるようになって、南ちゃんの歌はいっぱい出るし、イベントもやるし、「ずっとまた歌ってるな」と感じていたんです。そこから『トップをねらえ!』とかも経て、20代後半になっても、人前で歌ってたわけですよね。

――扱いが全然違ったんですね。

日髙:

20代後半に京都の太秦映画村でイベントをやったときに、たまたまアイドル時代に一緒だった子が同じタイミングで時代劇の撮影をしていて、思わぬ再会をしたんです。そのとき、「またアイドルやってるんだ!」って言われたのが、もう、なんだかおかしくって(笑)。

「私も終わると思ったんだけど、声優業界に来たらまたこうなっちゃって!」みたいな返事をした覚えがあります(笑)。