石原夏織「ゆいかおり」は“なるべくしてなったユニット”だった。活動休止から5年経ってはじめて語られる「ファンへの感謝」と「小倉唯との歩み」【人生における3つの分岐点】

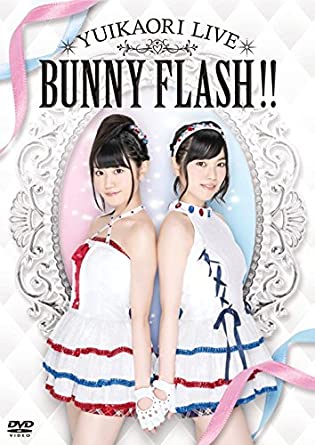

声優の石原夏織さん、小倉唯さんからなるユニット「ゆいかおり」。

同じ事務所で出会った2人は、2010年にファーストシングル『Our Steady Boy』を発売してメジャーデビュー。2人が声優として数々の人気キャラクターを演じるのに比例して「ゆいかおり」もファンを増やしていった。

武道館ライブ、巨大ホールツアーを成功させ、人気絶頂の2017年に活動休止となった。

石原夏織さんと、小倉唯さんの歩みはある意味で対照的だった。

小倉唯さんは「ゆいかおり」としての活動に並行してソロアーティストとしても活躍。ユニット休止後は、ますますソロ活動に力を注いだ。

一方、石原夏織さんは声優として活躍する傍ら、音楽活動は「ゆいかおり」のみだった。石原さんのソロデビューは「ゆいかおり」活動休止から約1年後の2018年だ。

石原夏織さんにとって「ゆいかおり」は、どんな存在だったのか。そして、ソロデビューを決意したきっかけは何だったのだろうか?

ニコニコニュースオリジナルで連載中の、人気声優たちが辿ってきたターニング・ポイントを掘り下げる連載企画、人生における「3つの分岐点」。

大塚明夫さん、三森すずこさん、中田譲治さん、小倉唯さん、堀江由衣さん、ファイルーズあいさんに続き、今回は石原夏織さんにインタビューを実施した。

インタビューは、本人の口からなかなか語られることのなかった「ゆいかおり」の思い出からスタートした。活動休止から5年。石原さんの口から「ゆいかおり」ファンへの感謝、そして小倉唯さんとの歩みをたっぷりと聞くことができた。

『あの夏で待ってる』『マギ』といった人気アニメでのエピソードや、ソロ活動開始に至る心の動きまで、まさに石原夏織の人生を振り返る必見のインタビューになったと思う。

今だからこそ語ることのできる貴重な言葉の数々を、ぜひゆっくり堪能してほしい。

分岐点1:ゆいかおりとして活動開始

──もしかして今日、今年の誕生日を迎えたあとの初取材ですか?

石原:

あ、そうですね! ラジオはありましたけど、取材は初めてです。

──あらためて、おめでとうございます。20代最後の年、ひとつの人生の節目を迎えられた。そんな直後のタイミングに、人生の3つの分岐点というテーマでお話いただけたらと思います。よろしくお願いします。

石原:

よろしくお願いします! こういったテーマに沿って自分のことを振り返る機会はなかなかないので、お話しする内容を考えるのはとっても楽しかったです。

──そういっていただけるとありがたいです。ではさっそくですが、石原さんの人生の最初の分岐点と呼べる瞬間は、どこでしょうか?

石原:

「ゆいかおりとして活動し始めたとき」です。

──おお……!! 小倉唯さんとふたりでのユニットを結成されたときですか。

石原:

ゆいかおりを結成するまでも、事務所内でのライブにふたりで前座として出演したりはしていました。

2009年の4月ごろ、事務所に入って1年が経ったタイミングで新しいマネージャーさんから、あらためて「何かやりたいことはある?」って、やりたいことを書くためのシートを渡されて。そこに私も唯ちゃんも、「ふたりで歌の活動がしたいです」と書いたんです。それから1ヶ月後くらいには『恋のオーバーテイク』でインディーズデビューすることが決まりました。名塚佳織さんとのコラボシングル『3 flavors only』に収録されている曲です。

──一気に状況が動いたんですね。

石原:

そこから初めてリリースイベントをやって、ファンのみなさんと初めて交流して……。ほかにも、それまでの私の人生に起こってこなかったことが一気に起きて、自分のすべてがガラッと変わりました。

──まさに分岐点ですね。そもそも小倉さんとふたりで活動してみたいと思われたのは、なぜだったんですか?

石原:

事務所に入ったのは唯ちゃんの方が2ヶ月くらい早かったのですが、当時所属していたなかで、一番年齢が近かったんです。それもあってか、なんとなく感覚が似ていて、しゃべっているうちに仲良くなりました。背の高さも同じぐらいだし、きっと一緒に何かやったら楽しいだろうな……って自然と思えたんです。

ゆいかおりになる前「にひえへ」としてイベントの前座をしていた最初のころはまだまだ子供だったので、もっと遊びや部活に近い感覚でした。自分たちで歌う曲を選んで、好きにやらせてもらえて。

──15、6歳のころですものね。

石原:

でも、そういうやりとりを重ねるうちに「いつか、ふたりの活動がちゃんと大きく育っていったらいいな」という気持ちが芽生えていきました。マネージャーさんからきっかけをもらえたのは、それを本気で形にしようと思えた、ちょうどいいタイミングだったんです。

唯ちゃんとは「楽しい」と思うことが似ていた

──小倉さんと「感覚が似ていた」というのは、例えばどういったところで感じたんでしょうか?

石原:

「楽しい」と思うことが似ていたり、同じものを見たときに笑うポイントが同じだったり。あと、ふたりとも、ハロー!プロジェクトさんが好きだったんです。ひとことでいうと、趣味が似てたんですよね。

「この歌が好き!」と思うものも似ていたし、そういう曲に出会ったときに「じゃあ、踊ろう!」と考えるのも似ていました。ほかにもいろいろと、共通する部分があったんです。

──石原さんは事務所に入る前、幼少期からダンスのレッスンをうけていたそうですね。小倉さんもタレント活動を始める前から、バレエなどの下地があられた。そういった点でのシンパシーのようなものもあられたりしたのかなと。

石原:

ああ……考えたことがなかったですが、もしかしたらそうだったのかもしれませんね。

唯ちゃんは私よりも子役としてしっかりとやっていて、私はあくまで習い事としてダンスをやっていただけだったと思います。それでもたまに、本格的にやっている方のバックダンサーに呼ばれたりすることがあったんです。だから唯ちゃんの踊りのすごさも理解できましたし、シンパシーを感じていた部分もあったのかもしれないなと、いま言われて思いました。

──知識がないとただ「綺麗だなあ」くらいで終わってしまいますけど、経験があるとより深いところで凄味がわかるのかなと。しかしそんなおふたりが、偶然にも同じ事務所に、ほぼ同時期に入ったというのは素敵な偶然ですね。小倉さんがいたからその事務所を選んだわけではないですよね?

石原:

そうですね。事務所に入ることを決めたあと、事務所のホームページで初めて唯ちゃんを見たんですよ。

──ちなみに、どうやって事務所を選んだのですか?

石原:

私はまず「声優になりたいな」という気持ちがあって事務所を探しました。そのとき検索したら、たまたま今の事務所の募集が目に入ったんです。それが「アイドルと声優さんを募集します!」という募集でした。「私はアイドルも好きだし、声優もやりたいから、ここがピッタリだ!」 と思って、応募したんです。

ゆいかおりは「なるべくしてなったユニット」

──ゆいかおりでの初レコーディングで、ご記憶されているのはどんなことですか?

石原:

歌をどうやって録ってるのか、そのときまでまったく知らなかったんです。ブースの中にマイクが立っていて、その前にまっすぐ立って歌う……なんて、基本的なことからわかっていなくて(笑)。説明してもらいながら一個一個、震えながら作業をしました。

先に唯ちゃんが録って、次に私が歌って。最後にふたりで掛け声を録ったんですが、その掛け声のところでやっと落ち着けて、レコーディングの楽しさがわかったような気がします。とにかく必死でしたね。

──そこで「楽しさ」にまで辿り着けるのがスゴいです。緊張したまま終わってしまう方も多いと思うので。

石原:

それは多分、ひとりじゃなくて、ふたりだったからだと思います。いきなりソロでのレコーディングだったら、緊張したままだったでしょうね。

──そうしてレコーディングされたCDが発売されて、次は初のリリースイベント。こちらはいかがでしたか?

石原:

その当時、少しずつアニメへの出演が決まり始めていた段階ではあったんですけど、まだほとんどオンエアまではされていなかったんです。だから私たちのことを知ってくれているのは、たまたま事務所主催のライブに来てくれていた人たちと、その関係者くらいだったはずなんです。「どうやって私たちのことを知って、ここに来ようと思ってくれたの!?」みたいなのが、素直な第一印象でした。

でも、だからこそ、会場に足を運んでくれたことが本当にありがたかったです。「自分たちはタレントだ」なんて意識もあまりなくて「応援してくれる人がいるんだ!」って実感できたのが、ただただうれしかったんですよ。

──その距離感が素敵ですね。でも、そこからゆいかおりは、短期間でどんどんスターダムを駆け上がっていった印象があります。置かれる立場が変わっていく自分たちを、どう見つめておられたのでしょう?

石原:

ほとんど知名度がない状態からのデビューだったので、ファンのみなさんが徐々に増えていくことに、手応えを感じられたユニットだったんです。

自分たちも、ファンのみなさんも、一個ずつ「みんな」で成長していくのが、とてもわかりやすかったと思います。

ファーストライブは原宿のアストロホールで、キャパシティは300人くらい。それまでの事務所のライブでは300人も埋めることができなかったのに、ファーストアルバムを出した後のアストロホールは売り切れになりました。

──ライブの動員数が目に見えて変わったわけですね。

石原:

続くセカンドライブでは1000人規模の会場がソールドアウト。そのあとすぐにツアーを回るようになって、会場には2階席まであるし、セットも組めるし……どんどん環境が変わっていきました。「去年はまだあれくらいの規模で活動していたのに、今はもうここまで来たんだ!」って感動が、うしろを振り返ったときには常にありました。

次第に学校生活との両立がなかなか大変になっていくのも、忙しさをわかりやすく実感できた一因だと思います。

──学校に通いながら、それだけの活動をされていたわけですもんね。想像するだけですさまじいです。

石原:

でも、一緒にやっている唯ちゃんも同じ境遇だったので「一緒にがんばろう!」と支えあえたんです。それができたのは、やっぱりあのふたりだったから。

「なるべくしてなったユニットだ」って、そんなところからも感じていましたね。

ゆいかおりで立った武道館

──ゆいかおりは2017年に活動休止することになりましたが、デビューからそこまでの出来事を今振り返ったとき、一番思い出深い瞬間はどこですか?

石原:

日本武道館に立ったときです。当然ですけど、活動を始めたころ武道館に立てるという確信なんて私たちにはありませんでした。「いつか、そんな日が来たら良いよね!」って、あくまで夢として語り合っていたんです。

だからいざ「武道館に立てる」と聞いたときはびっくりしましたし「私たち、本当にそこでちゃんとやれるのかな!?」って不安な気持ちもありました。

──そこから、どのように本番まで準備を進めていったのですか?

石原:

武道館ライブをみなさんに発表したのが、直前のツアーの最終日、パシフィコ横浜での公演だったんです。

そのとき、ファンのみなさんがものすごく喜んでくれて。「こんなに喜んでくれる人がいるんだ!」って、感動するくらいの喜び方を見せてくださったんです。そこから武道館までの数ヶ月は、そのときのゆいかおりができる完成形を見せるために、必死で努力した時間でした。

でも、いざ本番が近づいてくると、今度はどれだけ埋まっているかが心配になるんですよ。

──日本武道館というのは、そういう規模ですよね。かなり人気のあるアーティストさんでも、なかなか埋まらない。いざステージに立ってみていかがでしたか?

石原:

ステージに上がったら、一番奥の席までみなさんの持っているペンライトの光が見えたんです。さらに、どのライブでもファンのみなさんは沢山歓声を上げてくれて、いつでも全力の思いを届けてくれるんですけど、その日は聞いたことないくらいの喜びの声が耳に届いて。「私たちのやってきたことは間違っていなかった!」と強く実感しました。

武道館って、ちゃんと客席のみなさんの顔が見えるんですよね。一番後ろの席まで、しっかり見える。そうしたひとつ一つの光景が、忘れられないなって思います。……ごめんなさい、ちょっと涙が出て来ちゃいました。すみません……泣くつもりなんか全然なかったのに。

──いやいや……そのくらい、今でも実感を伴って思い出せるくらい、大切な思い出なんですね。

石原:

はい。武道館はもちろんですが、ゆいかおりとしての時間は、とにかくすごく楽しかったです。

分岐点2:『あの夏で待ってる』谷川柑菜、『マギ』アラジンを演じる

──では、ふたつめの分岐点を教えてください。

石原:

同じ年に『あの夏で待ってる』の谷川柑菜ちゃんと『マギ』のアラジンくん、このふたつの役を演じたことが、第2の分岐点だったなと思います。

──2012年が大きな転機だった。

石原:

そうですね。ゆいかおりとしての活動も続けるうちに、少しずつ声優としてのお仕事も増えてきて、レギュラーで入らせていただくお仕事もできて。そうした流れの中で、初めてちゃんとお話に絡む、メインレギュラーの中に入れていただけたのが『あの夏で待ってる』でした。

沢山の方が見てくださって、柑菜ちゃん役をきっかけに私のことを知ったり、ゆいかおりのファンになってくださった方も大勢いました。業界の先輩から「柑菜ちゃんの演技がすごく良かったよ」と声をかけていただいたこともあったんです。今でも印象的なお仕事として挙げてくださる方が多いですね。

『あの夏で待ってる』柑菜ちゃん告白シーンのアフレコ

──谷川柑菜ちゃんは、ご自分の演技にも手応えを感じられた役だったのでしょうか?

石原:

「声優としての土台ができたかも!」と思えた役でした。関わられているスタッフさん、キャストの全員が、物凄く愛情を持ってあの作品に取り組んでいたんですよ。何回も何回もリテイクを繰り返して、難しいセリフをひとつずつ乗り越えながら、1話ずつアフレコが進んでいって。その繰り返しの中で「役を理解できた!」とはっきり感じられたタイミングがあったんです。

──おお。どのシーンですか?

石原:

第9話です。告白するシーン、といえばいいのかな? 柑菜ちゃんが、ずっと隠してきた主人公の海人くんへの気持ちを、海人くんの想い人であるイチカ先輩に伝えて、それで海人くんへの好意をためらっているイチカ先輩の背中を押す……みたいな、ちょっと切ない役割を背負ったシーンでした。

本心で畳みかけるようなシーンで、しかも台本の4ページ分くらいの長セリフだったんです。当時のアフレコ経験の少ない私からすると、まず長さだけで、「私、これをこなせるのか!?」って大きなプレッシャーを感じるシーンで、実際、いざテストをしてみたらボロボロで。

──そこからどうやってクリアしていったんですか?

石原:

長井龍雪監督と、音響監督の明田川仁さんから、柑菜ちゃんへの気持ちのアプローチを教えていただいているときでした。急に自分の中でいままで感じたことのない「あ、こうやって演じよう」みたいな感覚が湧いてきたんです。「頭は冷静なんだけど、感情は燃えている」みたいな、とても不思議な感覚でした。その感覚が掴めたあとは、一発でオーケーが貰えたんです。

──すごい……。

石原:

その経験から、最初はできない演技も、自分の頭の中の整理がついたらちゃんとできるんだ、という自信が生まれたんです。それともうひとつ「感情を爆発させるときは、ここまでやっていいんだ!」という、限界を知ることができた瞬間でもありました。

──長井監督は当時も『とらドラ!』『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』がよく知られていて、その後も『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』を監督される若手の実力派ですし、明田川さんも有名な音響監督で、そうした方々の指導で目覚めるものがあったんですね。

石原:

本当に、おふたりには熱く指導していただきました。

──言葉は若干悪いですが、柑菜ちゃんはいわゆるアニメの「負けヒロイン」の代表格として今や伝説的になっているキャラクターだと思うんです。ニコニコ動画で配信されている『あの夏で待ってる』でも、9話のそのシーンは「負けないで〜」というコメントが大量に飛び交うんですよ(笑)。みんなが応援したくなる子なのかな、と。

石原:

わかります! 一緒に応援したくなる感じ、ありますもんね(笑)。

「アラジンがひとつ何かを知るたびに、私の声優としての知識もひとつずつ増えていく」

──そしてもう一役、同時期に『マギ』のアラジン役との出会いもあった。

石原:

アラジン役はオーディションを受けたんです。『週刊少年サンデー』の連載の大ヒット作のアニメ化ですし、そもそも男の子役をそれまで演じたことがなかったし「受かるわけないかぁ……」みたいな気持ちでした。それでも一生懸命、自分の思い描くアラジンを演じたんです。そうしたら、とてもありがたいことに決定をいただけて。

──大抜擢された感覚だったんですね。

石原:

しかも、あの作品は放送の1週間前にイベントでキャストを大々的に公開発表することになっていました。おまけにアラジンは主人公だから、イベントで最初に呼び出されるんです。

「私で大丈夫なのかな?」というあのときの不安な気持ちを、今でも思い出します。

──それはそうなりますよね……。

石原:

始まってからも、とにかく最初のうちは不安でした。でも、どんどん作品として、いろんな人に触れてもらえていることが伝わってきて。特にこの作品は、女の子のアニメファンのみなさんに名前を覚えていただけるきっかけになった感覚がありますね。

男の子役だということを除いても、難しいお芝居の要求される役でした。ストーリーも難しいうえに、アラジンくんは記憶を失っていて、何かを経験するたびに少しずつ新しいことを知ったり、失っていたものを思い出したりする。そうした一個一個のことがすべて難しくて、何度も躓いて「こんなに苦しいアフレコがあるのか!」と思うくらい、とにかくもがいていた印象があります。

──そんな難しい役を、どのように乗り越えていったのでしょうか?

石原:

この作品も『あの夏で待ってる』と同じで、監督と音響監督のおふたりがすごく優しく、ひとつずつ真剣に教えてくださったんです。アラジンがひとつ何かを知るたびに、私の声優としての知識もひとつずつ増えていくような、そんな役と自分が重なり合うような経験をしたという意味でも印象深い作品でした。

──監督は、これまた実力派の舛成孝二さんで、音響監督は菊田浩巳さん。菊田さんとは後にキッズアニメでの石原さんの代表作のひとつである『アイカツ!』でもご一緒されていますね。

石原:

はい。そうなんです。菊田さんからはこの現場で、演技の大事な基礎をたくさん教わりました。

──気になります。

石原:

アニメって、場面と場面のあいだで、一気に時間が飛びますよね? けれど、実際はそういうわけじゃないんですよね、と。「画面に自分の演じるキャラクターが登場していないときも、その背後でキャラクターは生活をしているんだから、その気持ちを考えて次のセリフを言いなさい」と、菊田さんからは教わりました。

──なるほど「キャラクターは生活をしている」

石原:

あとは、ガヤですね。「ガヤってある意味、主要キャストよりも大事なのよ」と教わったんです。主要キャストは話を進めるからたしかに大事。でも、町の雰囲気やその世界の様子を表すのは、全部ガヤなんです。特に『マギ』のようなファンタジーもの、特殊な世界観を描いている作品では、世界観には合ったガヤを演じることがとても大事なんです。

「演技とはこういうものだよ」ということを、しっかりと覚えさせてもらった現場でした。それまでの現場では、お会いしたことのないタイプの音響監督さんで、ひとつひとつのお話が新鮮でした。