宮崎駿、富野由悠季、庵野秀明を支え続けたスーパーアニメーター磯光雄のすごさ。監督作『電脳コイル』に見える三賢者の影響とは?

『電脳コイル』は、徳間書店、バンダイビジュアル、NHKエンタープライズが提携して制作したオリジナルテレビアニメ作品です。

『紅の豚』、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』、『新世紀エヴァンゲリオン』といった数々の名作に、アニメーターとして参加してきた磯光雄氏が、本作では監督として携わっています。

ニコニコ生放送「山田玲司のヤングサンデー」にて、漫画家・山田玲司氏は、磯光雄氏の経歴について解説。さらに宮崎駿氏、富野由悠季氏、庵野秀明氏といった巨匠たちを、磯氏がアニメーターとして支え続けてきたことにも言及しました。

※本記事はニコニコ生放送での出演者の発言を書き起こしたものであり、公開にあたり最低限の編集をしています。

▼タイムシフト視聴はこちら▼

第199回『「電脳コイル」は日本の最後の夏休み?〜天才アニメーター・磯光雄が描いたジブリ、ガンダム、エヴァへの回答』

―あわせて読みたい―

・特撮作品が多くの人を魅了し続ける「特撮の魔法」とは? 能や人形浄瑠璃で育まれた“想像力で補う文化”に迫る

■『電脳コイル』は次世代の子どもたちへと送った作品

山田:

磯光雄さんは、とんでもないスーパーアニメーターなんです。スタジオジブリの作品から始まって『機動戦士ガンダム』(『ガンダム』)シリーズの作品も手伝っている。

そして、なんとあの『イノセンス』や『新世紀エヴァンゲリオン』(『エヴァ』)なども担当しているんです。

久世:

『エヴァ』では、使徒を作ったりしてますよね。

山田:

アニメーターとしての評価もめちゃくちゃ高い人で、宮崎監督も高く評価しています。

そんな磯さんが脚本を書いて、本気で「俺の作品だ!」と言って、前面に立って作ったのが『電脳コイル』なんです。満を持して「俺の言いたいことはこれなんだ」と言おうとしている作品です。

さらに、それだけではなくて、それまで巨匠たちの手伝いをしてきた磯さんから、その人たちへのアンサーでもあったということを今日は説明しようと思います。

『電脳コイル』は、2007年に放送されましたが、ヤングサンデーでは2007年のことを「日本人が繁殖をやめた年」と何回も言っています。

そして『不都合な真実』(著:アル・ゴア、翻訳:枝廣淳子)という書籍で語られたように、地球温暖化が進んでいるということがわかって、大騒ぎになったのも2007年なんです。

さらに、翌年にはリーマンショックが起こるんですね。この前年の2006年には、小泉構造改革というものが大ゴケして政権が変わるのですが、とくにひどかったのは派遣法を改正したことなんです。

つまり、みんなが給料をいままで通りにもらえなくなっていく、格差貧困社会に突き進んでいく。2007年は、その始まりの年なんです。

この後に、リーマンショックが起き、2011年には東日本大震災が発生するのですが、その直前に位置するのがこの2007年なんです。2007年までに、バブルの問題をとにかく先送りにしていたという話を、これまでのヤングサンデーでしていますよね。

その先送りショーの最たるものが小泉劇場だったんですよ。でも、何もやっていなかったので、底が抜けるんです。けっきょく、どうなるかというと、日本は平和だった日常を失うんですよね。

その延長上に我々は、いまいるので、こんなどうにもならない政府を抱えて、マスコミもぐちゃぐちゃになって、ジャーナリズムもめちゃめちゃになって……。崩壊状態になって、俺たちはお金だけでなく暮らしを奪われたんだよね。

すべてを奪われたところから始まります。だから『電脳コイル』は、ジュブナイルで子ども向けなんですけど、ワクワクしないんですよ。ひたすら暗い。

この暗さというのは、当時、流行っていた都市伝説モノみたいな作品における暗さだけじゃなかったと思うんですよね。磯さんは、僕と同い年なので、時代が直面している暗黒の時代に入っていくということを、わかっていたと思うんですよ。

だからこそ、子どもに向けて何を伝えるかということをものすごく真剣に考えた結果、ダークなものになっていったんだと思いますね。

■巨匠たちを支え続けたスーパーアニメーター磯光雄氏とは

山田:

磯光雄さんのアニメーションワークをまとめた本が出ていて、スーパーアニメーターとしての仕事ぶりがわかるようになっています。

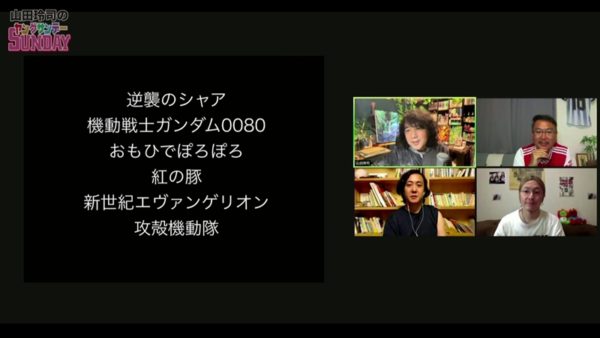

磯さんは『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』(『逆シャア』)、『機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争』をやってるんですよね。つまり、「富野ありガンダム、なしガンダム」を両方やっているということです。

奥野:

『ポケットの中の戦争』をやっているのが、磯さんっぽいですよね。

山田:

ちょっと調べると、この方がとんでもない作画をやっていることがわかります。あの名シーンも、この名シーンも磯さんが描いていたと言われています。

真ん中はスタジオジブリで、その後に『エヴァ』に行ってから『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』をやるんですけど、『イノセンス』もやりますから、ほとんどの時代を押さえてますよね。

とんでもない仕事量をこなしています。つまり、日本のアニメーション界にいる3人の神様(宮崎駿、富野由悠季、庵野秀明)の後ろに、ずっといたよという話なんですね。そして、この3人がめんどうくさい人じゃないですか(笑)。

久世:

確かに3人とも、ほがらかで快活な人ではないですよね。

山田:

3賢者(宮崎駿、富野由悠季、庵野秀明)の共通の主張は、基本的に「アニメを見るな」というものですが、彼らはそれを訴えながらアニメを作っている人たちですよね。

宮崎さん、富野さんのふたりは、とくに顕著ですが、庵野さんもそういうところがありますよね。脱出できない自分を傷つけ続けるので、見てる人たちといっしょに自傷行為をしていたんですね。

宮崎さん、富野さんは同じ主張で「アニメの世界から出ていけ」と言っているんです。そして、その主張をしているふたりを、真後ろで支えていた人間は「(見るなって言いながら)アニメ作ってんじゃん」と思っていたと思うんですよ。

これは『電脳コイル』の構造に何か似ていませんか? 作中の大人が「眼鏡遊びをやめなさい」と言いながら「私もやめられないけどね」と言っていますよね。

だから、「電脳メガネ」というガジェットを付けて生活していることが不自然だと、大人たちはわかっているんです。わかっているんだけど、大人たちはやめることができなくなっているんですよ。

物語の最後のほうで「電脳メガネ」を取り上げますけど、大人たちは「電脳メガネ」をしているんですよね。このあたりの矛盾が、3賢者の矛盾とリンクするのがすごくおもしろいなと思いました。

子どもたちの失われた自然との暮らし、それまでにあった昭和の子どもたちの暮らしみたいなものがなくなっていく。なくなる代わりに、アニメが入っていった、漫画が入っていった、つまりバーチャルなものが入っていくんですが、これは触れないものですよね、奥野さん。

奥野:

まあ、そうですね。そういう意味では、仮想ですから。

山田:

だから、アニメを見るということは、バーチャルなものの中に魂を吸われていくということですよね。それが過剰になりすぎるから、危機感を持ってアニメを作っていたのが、この3人だったと思うんです。

磯さんは、その回答を次の代にを出さなきゃいけなくなっちゃったんですよね。目に見えないもの、触れないものを否定するということは、アニメそのものを否定することになってしまうのではないか、という葛藤が『電脳コイル』の背後にあるんです。

時代の問題に作家個人として向き合った、そして大人として向き合った人物が作ったアニメーションが『電脳コイル』なんです。

■3賢者をそこはかとなく匂わせる存在が『電脳コイル』に登場!?

山田:

これは俺の勝手な説なんですが、磯さんは、3賢者に育てられてるじゃないですか。だから、そこはかとなく、作品にリスペクトが入っているんじゃないかと。

奥野:

ああー! 本当だ!

山田:

四角いのは『エヴァ』っぽくて、光り方とかも『エヴァ』っぽいですよね。そうなると、この丸っこいのは、『ガンダム』っぽいというか……。

奥野:

ハロってこと?

山田:

ハロもそうだし、『逆シャア』で出てくるガジェットも、こういうものが多いじゃないですか。だから、このデザインに「3賢者入ってませんか?」と思ってしまうんですよね。

奥野:

(一番左の画像)は、マジでまっくろくろすけに似ていると思っていたんですが、そういうことだったんですね。

山田:

つまり、磯さんの後ろに3賢者が見えますよね。そして、この物体が主人公たちを取り締まってくるでしょ。これは、作画を描いた人を監督が取り締まっていたからなんですよ。

もしくは「ちょうだあい……」というのは、すごいスタジオジブリっぽいですけど、あれも「もっといい原画ちょうだあい……」と言われてたからかもしれませんよね。

そうすると、あの3賢者に仕えた男というものが、そこはかとなく出ているのがおもしろくて……。サッチーの手だか足だかわからないやつって、『もののけ姫』のなんとか神さまみたいなのに似てるよなと思ったりとか。

久世:

シシ神さま……。

山田:

シシ神さまは、こんな足でしたよね。そう思いながらも、これは当時のこれかなって気もするんですけどね。「たっぷりたらこ」みたいにも見えますよね。

奥野:

俺は『バーバパパ』だと思いましたけど。

山田:

あ、『バーバパパ』か(笑)。

・「山田玲司のヤングサンデー」YouTubeチャンネルはこちら

―あわせて読みたい―

・特撮作品が多くの人を魅了し続ける「特撮の魔法」とは? 能や人形浄瑠璃で育まれた“想像力で補う文化”に迫る