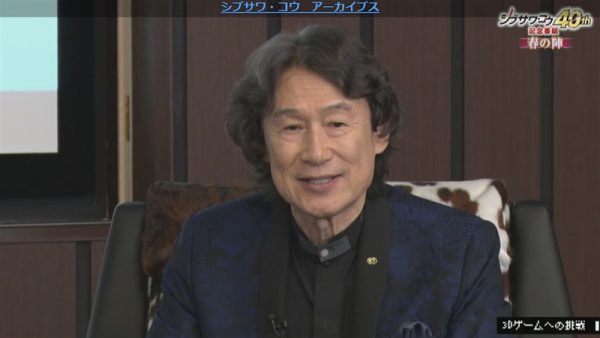

「初代『信長の野望』はたったふたりで開発」「三度も作り直した『仁王』」──ゲームクリエイター“シブサワ・コウ”40年の歩みを振り返る

PC性能の進化とともに登場した『信長の野望』──マイコン時代からパソコン時代へ

天明:

続いてのテーマはこちら、歴史3部作です。1983年、ついに『信長の野望』が登場します。

伊集院:

僕のなかでは、ここに時代の節目があります。最初に僕が触った『信長の野望』は、N-BASICというPC-8001で動くタイプですね。いまより国が全然少なかったんです。

シブサワ:

そうですね。当時はちょうど、中部地区の17ヶ国の国盗りゲームという形で作りました。当時のマイコンの容量がそれほど大きなくて、すぐいっぱいになっちゃうんですね。そういう関係があって、全国をゲーム内に出すことができなかった。でも17ヶ国版の次に、全国版というのを出すことができました。

そのときにはPC-8001が8801になり、9801になっていきました。だんだんパソコンの性能が上昇して、できないことがいろいろとできるようになっていったんです。ただ、歴史シミュレーションゲームの一番、原点としての面白さ、エッセンスは、17ヶ国版で十分入っていたとは思います。

伊集院:

僕はユーザーとしてこのころ、それこそマイコン少年からパソコン少年になりかけているころでした。家に兄のPC-8800があって、ベーシックでプログラミングを始めるんです。

そうすると、説明書かマニュアル本には『信長の野望』の最初のプログラムでは、「音がピーって鳴ると止まるということしかやれない」と書いてあるんです。だけど、やってみた『信長の野望』は、「ジコジコジコジコ」って音がするんですよ。

そんな音は出ないはずなのに出て……。これはどうやったら俺と同じ機械で流せるんだと思いました。そこで、当時はプログラムリストを簡単に見れたので、見ようとしました。

シブサワ:

見れましたね(笑)。

伊集院:

それでプログラムリストを見て、こうやって何度も止めたり出したりして音階付けてるんだ、とわかりました。まるでシェフのソースを盗んで舐めるようなことをしていましたね……。

光栄の作品で、いまに通じるこだわりを感じていたのは、ゲームを作るときに、できるギリギリまでがんばる。できなかったことは、つぎの作品を作るときまで覚えているというところですね。

シブサワ:

そうですね。やっぱりやり残しというか、やりたくてできなかったことは、いつか実現したいという気持ちがありました。すると、時代とともにパソコンの性能が飛躍的に上がっていったんです。

白黒だったのがカラーになったり、キャラクターグラフィックスがドットになったりと。ドットが2万いくつ画素のが、50万とか100万とどんどん増えていって、非常にきれいなコンピューターグラフィックスが再現できるようになりました。

それによって、やれることがどんどん増えていくため、そのころはそういった技術の進歩との競争があったんですが、作り手からすると楽しくてしょうがなかったです。できなかったことが実現できるって、すごいうれしいんですよ。

伊集院:

いまこの配信を見てらっしゃるなかにも、クリエイター志望、クリエイターの方はいると思います。たとえば、いま自分の環境ではできないから諦めないといけないことは、いっぱいあるじゃないですか。でもその宿題を持ち続けられるかどうかで、ずいぶん違うと思うんですよね。

シブサワ:

そうですね。いまちょうど、スマホの通信規格が4Gから5Gに変わりつつあります。すると、4Gでできなかったことがどんどん5Gでできるようになってくる。

現在も技術の停滞がなくてゲームの作り手としては、非常にやりがいのある時代に生まれて、いい時代にゲームを作っていると思いますね。

伊集院:

当時は、いまみたいにゲームのプロジェクトひとつひとつが大きくないですよね。『信長の野望』の一番最初の作品あたりは、その企画やプログラミングっていうのはどんな人数でやっていたんですか?

シブサワ:

『信長の野望』のときにはふたりです。私が企画、プログラムをして、もうひとりプログラマーがいました。一方、『川中島の合戦』は、私ひとりで全部やりました。プログラミングもCGも、それからダビングもパッケージも発送も、その後のユーザークレームを受けるのもですね。

伊集院:

すごいですね。

歴史三部作──舞台は日本から中国、モンゴルへ

天明:

そして1985年に『三國志』、『蒼き狼と白き牝鹿』が発売されました。『信長の野望』と合わせたこの3作が、光栄歴史3部作と呼ばれています。舞台が日本から中国、さらにモンゴルへと移っているんですね。

伊集院:

舞台が移り変わっていったのは、どういう理由があるんですか?

シブサワ:

当時、方向性を少しまとめて、シリーズ作を作っていこうというような気持ちがありました。それで、日本の場合は戦国時代。中国ですと、英雄英傑がたくさん出てきて活躍するという、三國志の時代が非常に面白い。

もう少し大きく、ユーラシア大陸で見ると、テムジンが活躍したモンゴルのゲームも面白いんじゃないかというのが歴史3部作を作った当時の背景になります。

そんな当時の『蒼き狼と白き牝鹿』のなかで、オルドというシステムが私は大好きだったんです。オルドは、たくさん子どもさんを作って、たくさん属国のような国々を経営していくようなシステムなんですが、色々あっていまはなくなっています。それでコアなファンの方からは「ぜひオルドをまた作ってください」と言われることがありますね。

伊集院:

温故知新じゃないけど、ひとつ残すものもあれば、新しくするものもあって……。そのころの発想でいまにも受け継がれているシステムもあれば、ここはここで新しくするんだという判断をコーエーはしますよね。

シブサワ:

そうですね。まず当社に入社してくるのは、ほとんどが私の作ってきた歴史シミュレーションゲームをプレイして、面白いと思った新入社員たちなんです。

そういう歴史シミュレーションゲームをもっと作りたい、面白くしたいという野望を持って入社してきますので、あらかじめ作りたいゲームやアイデアをいっぱい持っているんですよね。

そういった思いを伊集院さんがおっしゃったように持ち続けていて……。5年10年経っても、「こういうゲームを私は実現するんだ」という気持ちがあります。いろんな局面でそういうやりたいことというのが出てきますから、社内でのアイデア不足はほとんど起きませんね。

シブサワ:

それぞれの社員がやりたいことを持っているので、企画の内容も非常に多彩ですし、いろんな切り口で出てきます。もちろんお客様からの要望というのはたくさんあります。それも日本だけじゃなくて海外からのお客様のご要望だとか、あるいは評価であるとか。

そのため、評価のいいところは持続させながら、そうでなかったところは、よりよくして、それから技術的にできなかったことができるようになったら、それもまた足していきます。

シリーズ作でも必ず、新しい面白さが入るように、いつも工夫しながら、たとえば『三國志』ですと、もう14まできていますし、『信長の野望』も15まできています。どんどんシリーズを重ねてきているなかでも、そういった流れを大切にしています。

『仁王』はシブサワ・コウのゲーム人生のなかで作るのに一番時間がかかったゲーム

天明:

時代がいまへと近づいていくと、こちらの作品が登場します。ダーク戦国アクション『仁王』です。こちらは開発期間が12年かかったということですね。

シブサワ:

そうですね。これは私のゲーム人生のなかで、作るのに一番時間がかかったゲームになります。

伊集院:

我々プレイヤーも制作期間にびっくりしたし、途中で『仁王』は元からなかったみたいな空気にも一時なりましたよね。

シブサワ:

最初に企画をして作ったときには、アクションのないRPGとして企画して、テストバージョンを作りました。まずそこで、自分が考えたような面白さが実現できていなくて、作り直しをしたんです。

そのときちょうど光栄とテクモが経営統合をして、コーエーテクモゲームスという会社になりました。それによって、テクモの技術陣も入れた新しいチームを作って、『仁王』をもう一回作り直そうとしました。

そのときにアクション性を入れることになりました。それから、テスト版を作ってプレイしてみたら、まるっきり『NINJA GAIDEN』というテクモが持っているヒットゲームのシリーズのようになってしまったんです。

シブサワ:

そこで、三度目の正直で作り変えてできたのが、この『仁王』というゲームです。非常に難易度が高くて、先に進むのが難しいのですが、そのぶん敵を倒したときの喜びがすごく大きい……。そういう高難易度のゲームです。

ストーリー自体は12年前からずっと練っていたもので、史実の人物で金髪碧眼の侍である三浦按針が主人公です。この人物はウィリアム・アダムスっていうオランダから出港したイギリス人の船員なのですが、高波に襲われて日本に漂着してしまいます。

その後、だんだん日本語が話せるようになって、日本の侍として活躍していき、最終的には徳川家康の外交公務員にもなるんです。そういう事実がありますから、それを上手く脚色して、日本にはびこる魑魅魍魎を退治するというようなストーリーに変えていきました。

伊集院:

僕はこのいまの『仁王』のエピソードのなかにいろんな大事なことが入っていると思っています。最初に『NINJA GAIDEN』のようなゲームができたとき、『NINJA GAIDEN』もいいゲームなので、妥協してもよかったと思うんですよ。

だけども納得のいかないゲームは出せない、コーエーがいっしょになって作るゲームなんだから、コーエーの色は絶対欲しいということですよね。コーエーのトップとして、時間をかけることのリスクを理解しながらも、こういった判断ができるのはすごいことだと思います。

シブサワ:

そうですね。いろいろ試行錯誤しましたけども、最終的にはいいゲームシステムになって、世界中でヒットして、いま300万本以上『仁王』は売れてますし、『仁王2』の売り上げは100万本を超えています。

伊集院:

ここもすごいんですよ。ゲームって、たくさん売れるほど、分かる人が分かればいいというゲームではなく「みんななんとなく最終的に解けるようにしておこうよ」みたいな傾向がありますよね。

そんななか、死にゲーという何度も死ぬことでプレイヤーが成長する、コントローラーを握っているプレイヤー自身が成長するというゲームを作ろうとしたのは冒険ですよね。

シブサワ:

実際にプレイしてみると、最初は「なんでこんな難しい敵が、強い敵が出てくるの」という気持ちになりますが、それを倒したときの喜びが各段に大きいんです。

難しいけど理不尽なゲームではないんですよね。勝ちかたをだんだん、何回も倒されることによって学ぶことができて、敵を倒すとさらにまた強い敵が出てきますが、それもまた学んで倒していける。攻略方法がプレイすることによって分かっていくのが、すごく楽しいんです。

伊集院:

今回こういうイベントに呼んでもらっているので、出演が決まったとき「じゃあいちばん新しいのやろうじゃないか」と思って、『仁王2』のPlayStation 5のバージョンを始めてみたんです。

それでプレイするうちに、『仁王2』のために買ったものがあります。それはクッションです。何のためにいるかといえば、ギリギリでやられてムカついたときにコントローラーを投げたくなるんですよ(笑)。

伊集院:

そのコントローラーが無事でいるためのクッションなんですよね。いくつコントローラーがあっても足らないから、必ずクッションにふわっと投げることにしています。でも本当によくできていて、死んだ瞬間に「でも、あそこをああしていれば」と考えることができるんですね。

負けたときに、ちょっとした反省と改善ポイントが見える感覚。あの絶対無理ではないというバランスが絶妙ですよね。

シブサワ:

そうですね。ひとりでどうしても勝てなかったら、お助けのプレイヤーを呼ぶことができて、ふたりプレイとか3人プレイとか、それによって非常に強い敵を共同で倒すこともできます。

そういった楽しみかたもできるので、私も実際、全部の敵をひとりで倒したわけじゃないんです。臨機応変にいろいろな仲間とプレイしたりとか、ひとりでプレイしたりとか、そういう風に楽しんでいます。

『仁王2』は、一周目だけじゃなくて二周目、三周目がすごく面白いので、ぜひともプレイされている方は、二周目三周目もやってみてください。絶妙なゲームバランスになっていますから。

▼タイムシフト視聴はこちら▼

【伊集院光さん出演】シブサワ・コウ40周年記念番組 春の陣